大阪のパワーセミナーに参加頂きありがとうございました。

参加者の方から興味深いご質問を頂きましたので、シェアしてみたいと思います。

Q1. TABATAを実施する際のパワーはFTPの何%で行うのがよいでしょうか?

質問者: セミナー参加者 堀様

A. PCGでは最初から全開!とペーシングの2種類の強度設定をお勧めします

—–

回答の前に少しHIITについて説明させて頂きます。

(1) Tabata(HIIT)について

Tabataを含むHIIT(High Intensity Interval Training)はエフォートとレストの時間比率を2:1以下にする高強度のインターバルトレーニングです。

HIIT

例: (20秒ON / 10秒OFF) x 8 =4分のTabata

(40秒ON / 20秒OFF) x 10 =10分のAC HIIT

Classic

クラシックなインターバルはエフォート:レスト=1:1~3とエフォートとレストが同じ or レストの方を長く設定します。

例: (3分ON / 3分OFF) x 3 = 15分のVO2Maxインターバル

(2分ON / 4分OFF) x 5 = 26分のACインターバル

パワートレーニングの観点から言うと、HIITは心肺機能にはVO2Max(HR Z5, RPE 6-7)の負荷をかけつつパワーはAnaerobic Capacity (Power Z6 121-150%, HR Z6, RPE >7)の強度でトレーニングする手法です。

クラシックは心肺機能・パワー共にターゲットのパワーゾーンを狙い撃ちして能力を伸ばす手法です。

HIITは高強度トレーニングを短時間で行えるメリットやレースでのパワー特性に近く、よりレースに即したトレーニングが出来ると言われています。

クラシックはターゲットのパワーゾーンに居る時間が長い為、よりフォーカスしたトレーニングが出来ると言われています。

—–

(2)実現可能な強度について

Tabataに限らずHIITについては、FTPをベースにすると実行できる強度は個人差が大きいです。

Tabataの場合、ある人は20秒ONの強度が170%以上を維持出来、ある人は150%以下かも知れません。

その為、それぞれの選手について強度設定/目標は変わってきます。

全体的に見て、トラック中距離、クリテ、短いロードレース、MTB XCO、 CXの選手はこういったトレーニングは得意です(>170% of FTPが可能) 。

一方、長いロードレース、ヒルクライマー、TTer は競技特性やFTPの高さからFTPに対してあまり高い強度は出ません。(160% of FTP程度になる)

—–

(3)Tabata(HIIT)の実行方法について

Tabataの実行方法そのものについては2つの考え方があります。

方法1. 最初から全開!どれだけタレても完遂!!

酸素負債を抱えれば抱えるほど効果があるという考え方。

これはタバタ本来のコンセプトで、無酸素を重ねて行っても時間の経過により有酸素の部分が出て来るので無酸素/有酸素両方に効果が得られるというものです。ペーシングは一切考えずとにかく最初から全開=酸素負債を最大にする走りが要求されます。

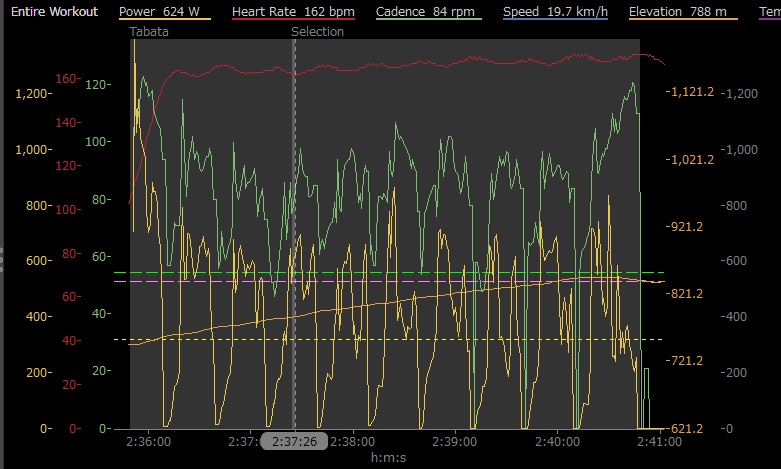

1. 最初から限界!

黄色の実線がパワー、黄色の点線がFTP、 ピンクが160% of FTP、緑が170% of FTP。

方法2. FTPの160-170%を繰り返す。

最後まで強度を下げない方が効果があるという考え方。

方法1.を行った場合、人によっては最後の方は酸欠でFTPさえ出ない事もしばしばです。

パワーベースで考えた場合、FTPさえ出てない強度になってしまうよりも、エフォート全体(Tabataなら4分)で大きなエネルギーを取り出した方が効果的との考え方から、ある程度ペーシングする方法です。

FTP以下の強度になると、あくまで筋肉にかかっている負荷はFTP以下なので、それよりも高いパワーを維持した方が良いという考え方です。

ちなみに160-170%の強度設定は、多くの人がここに収まる為です。可能なら170%以上にするべきですし、難しければ160%以下でも構わないです。

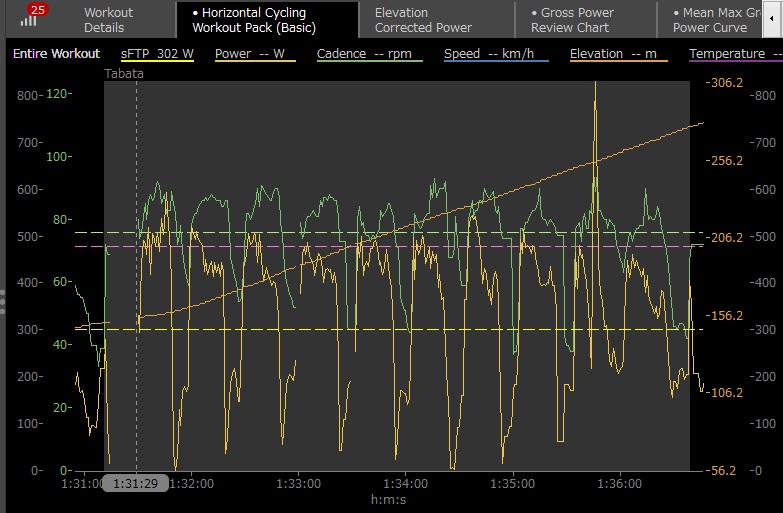

2.ある程度ペーシング

黄色の実線がパワー、黄色の点線がFTP、 ピンクが160% of FTP、緑が170% of FTP。

—–

(4)どちらを行うべきか?

実は、パワーの世界でもHIITに関して明確な答えがまだ見つかっていません(HIITが比較的最近登場したこと。個人差が大きい為に長期的な研究結果がまだ無い。)。その為、これといったガイドラインはありません。

PCGでは上記の二つを組み合わせています。

方法1を採用する場合

レースが近い、限界まで追い込みたい、負荷をかけたい場合。

例:トレーニング時間がなくその日のトレーニングがタバタのみの場合。など。

方法2を採用する場合

HIITの経験が浅い、足が出来ていない、一旦他の方法で追い込んだ後に仕上げで行う場合。

例: 初めてTabataにチャレンジする、本番のレースまで時間がある、トレーニングの仕上げに行う。など。

—–

(5)経験則

私のクライアントさんを見て来た印象では、1を行った方が仕上がりは比較的早く、2を行った方が長期的な向上が見られるように感じられます。

理由としては方法1は、より高強度な為、体が高強度に対して開発されやすい。

2の方がターゲットに居る時間が長いので、長期的な向上を見込める。といったところでしょうか?

このあたりはあくまでレースに向けたトレーニングをする中で、他のワークアウトも組み合わせており、Tabataの効果だけを追ったわけではないので、もう少し専門的にデータを集めないと断言は出来ません。

あくまでこれまでの印象です。

—–

(6)最も重要なこと

確実に言えることは、どちらの方法を行うにしても限界まで追い込まなくてはならないということです。

方法1では2本目から既に足がもつれそうになりますが、それでもモガキ倒す必要があります。

方法2ではペーシングするといっても低い強度でペース走を行ってはトレーニング効果は薄くなります。

維持出来る限界で繰り返すことが必要です。

またHIITは調子を上げてくれる分、ダメージも大きいので、行うタイミングを選ぶのも大切です。

レースから遠く離れた時期に行っても、あまり意味がないばかりか、ピーキングを考えると害になりかねません。

この先、研究が進み方法1 or 2のみを行った方がいいのか?

もしくは1/2の最適な組み合わせが分かる日が来るかもしれません。(もし研究機関でこのようなデータをお持ちの方はご連絡お願いします!)

上記を参考にして皆様もご自身を実験室に色々と研究を重ねて頂ければと思います。

——

パワーセミナーの東京開催が決定しました!

今回のセミナーは、大阪で行ったパワーセミナーと同様のものです。

パワートレーニングを始めたい方のための基礎知識から、2人の全日本チャンピオンのトレーニングを例にアマチュアへの活用法をご紹介します。

講師はPeaks Coaching Group Japan代表の中田尚志コーチに加え、アメリカより来日中のゲン・コグレ コーチが、「WKO4を活用したFTPの新概念と、より効果的なメニューとは?」など最先端のパワーコーチングや現地情報をご紹介します!

「来期にもっとレベルアップを実現したい」「最先端のパワートレーニング方法を学んで、日々の練習に活かしたい」という方は、この機会に是非ふるってご参加ください。

・日時: 12/10(土) 13:15~16:45

・場所: フクラシア品川(高輪)会議室A

・住所:東京都港区高輪3-25-33 長田ビル6階

JR品川駅高輪口から徒歩4分

・参加料: 8,640円(税込)

・募集人数: 40名程度

皆様のご参加をお待ちしております。