シマノ鈴鹿ロードは国内プロ選手にとってシーズン後半の開幕戦です。

シーズン前半最大の山場であるTOJ・全日本選手権を終えて、しばし休養をとり、足を作り直して最初に挑むレースとなります。

トレーニング方法は冬〜春に向けて足を作るときと異なります。既にエアロビックベースは出来上がっていること、真夏の暑さ2つを考慮にいれる必要があります。35℃を超えるような天候の中長時間の乗り込みは疲労感こそ大きいものの練習効果は低くなります。

また春先にしっかりと乗り込んでいれば"2回目"の乗り込みはそこまで重要ではなく(既に出来上がっている必要がある!)、むしろレースに耐えうるFTP、何度も踏み直せるインターバル耐性の方が重要になります。

今季好調の武山選手(Astemo 宇都宮ブリッツェン)にとって、シーズン後半戦を占う意味でもシマノ鈴鹿は良い走りをしたいところです。

1.レース

国内トップ選手にとってシマノ鈴鹿はロードレースというよりも60kmのクリテリウムと言った方が相応しいです。今年も序盤から機を見てアタックを狙う選手が多くいました。

2周目には早くも先頭集団を形成。武山選手もチームメートの谷選手と共に逃げに乗ります。

2.逃げのパワー

逃げを決めるときは集団を引き離すために大きなパワーが必要ですが、一旦決まってしまえばイーブンペースでスムーズに先頭交代することが求められます。

アタックを決めた2周目のホームストレートのパワーは356W(6.37W/kg)に対し、逃げが安定した周は303W(5.43W/kg) 50W 15%も低いパワーで巡航しています。

比較的安定したペースで逃げていた3周目〜7周目のNP(ノーマライズドパワー)は264W。武山選手にとってテンポの上限〜SST程度の強度になります。

逃げに乗った場合、NPがFTPを6%以上超えてしまうと長くその逃げに留まるのは不可能です。逃げに乗り続けるには高いFTPを獲得し逃げに対して余裕を持てる強さが必要です。

またレースの場合、先頭に立った時の空気抵抗、起伏の変化、少し車間を詰める為に踏む力、ペースの変化に対応するために、巡航中FTPを何度か上回るパワーを出しても足に来ないリピータビリティ(反復の耐性)が必要になります。

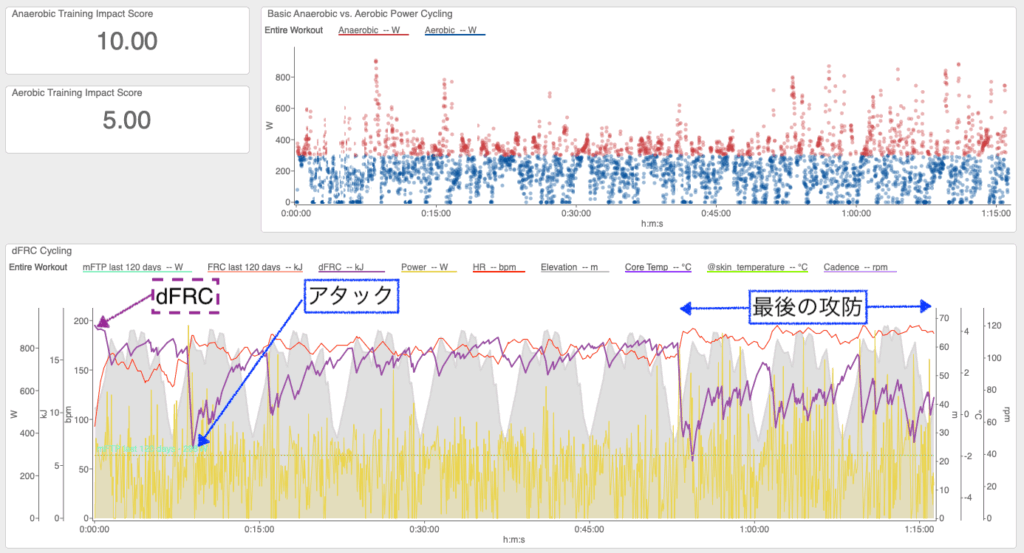

3.dFRCとパワーゾーンで見る逃げ

dFRC(Dynamic Functional Reserve Capacity)はFTPを超えてあと何J踏めるかを表す数値です。言い換えると「足がどれぐらい残っているか?」を表す指標(図中紫色)です。

数値がゼロになるとオールアウトです。dFRCは「アタックを打つのに残された弾数」という表現もされます。武山選手のdFRCをみると2周目にアタックを決める際にdFRCを使い、逃げが決まった後は返って回復して行っています。

これは逃げのスピードに対して彼のFTPが高いことを示しています。 ラスト3周に入り最後の攻防が始まると少しずつdFRCが減っているのが見て取れます。

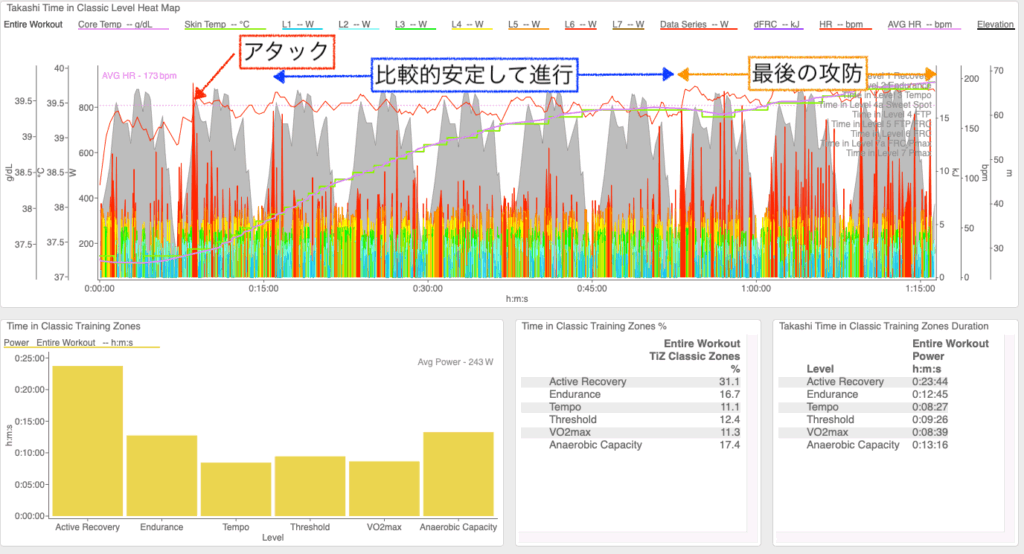

この図はパワーゾーンごとに色分けした図です。ある程度一定ペースで逃げているとは言え先頭交代で風を受けたりコースの起伏でところどころ赤色(>FTP 121%)の高い強度が出現しています。

またラスト3周はアタックの応酬により、赤色が増え激しいインターバルがかかっているのが分かります。

4.深部体温

深部体温計CORE(コア)の登場により、走行中の深部体温を計測できるようになりました。激しい運動により熱を持った血液が心臓に戻されることで少しずつ深部体温は上がります。深部体温があがると身体は冷却のために皮膚に血液を送ります。

その為、酸素を消費する筋肉と冷却する皮膚の間で血液の取り合いが起こります。あまりに暑くなると筋肉に充分酸素が送れなくなりますし、熱を持った臓器の働きは落ちます。これが暑さの中で運動すると熱ダレする理由です。

深部体温の目安

| 深部体温 | 体感・症状 |

| 37.0℃ | 平熱・特に暑さは感じない |

| 38.0℃ | 少し暑い。汗が吹き出る。ウォームアップが完了している状態 |

| 39.0℃ | 暑い。顔が紅潮し、長時間は運動を継続できない。 |

| 40.0℃ | 殆どの選手にとって限界・もしくは限界近い |

| 41.0℃ | 発熱・熱中症・脳障害の危険性。すぐに運動はストップし冷却すべき。 |

| 43℃ | 命の危険性あり |

自転車ロードレースは時速45km以上で進むために強力な空冷効果を得ることが出来ます。その為、平均心拍170bpmに達するような高強度の運動を継続することが出来ます。ただこの日の鈴鹿は36.4℃に達する真夏の気温。 日陰がなく照り返しの強いサーキット上の体感温度はそれ以上になりました。

スタート時に37℃だった深部体温は周回を重ねるごとに上がり最後の攻防が始まった7周目完了時点で39.31℃。フィニッシュ時は39.8℃にまで達しました。

5.レースを読む

武山選手はレースを読む能力に長けた選手です。

レース終盤、先頭集団でも散発的にアタックが始まり、牽制が始まりました。チームから2名送り込んでおり、なおかつ少人数のスプリントに強い武山選手で勝負をする選択肢もありましたが、後続から岡選手が合流。それを見て取った武山選手は自身のチャンスを捨ててアシストに徹します。 立体交差からダンロップまでを一本引き(1分 390W)。迫ってきた集団を突き放し先頭集団でのスプリントに持ち込みます。

武山選手のアシストを得た岡選手でスプリント勝負。2位を獲得しました。自身の勝利のチャンスを捨てすぐにアシストに切り替えるのは、心理的にも難しいことです。それを時速50km、心拍186bpm, 深部体温39.7℃のなかで冷静に判断できたのは武山選手のレースを読む能力の高さを表しています。

武山選手のシマノ鈴鹿のパワー解析いかがでしたでしょうか?

レース後、パワーデータを見返すことで、より良い戦略やトレーニング方法などを検討することが出来ます。皆様のトレーニングのお役に立てることを願っています。

Peaks Coaching Group - Japan

中田尚志

PEAKS COACHING GROUPでは数多くの個性豊かなコーチ陣が、一人ひとりのサイクリストの目標に向かって、日々コーチングを実践しています。

PCG公認コーチのご紹介

PEAKS COACHING GROUPでは、ライフスタイルや目標に合わせて、経験豊かなコーチがあなたに寄り添いながらサポートします。メニュー作成や数値分析はもちろん、日々のモチ…

PCGオンラインコーチングのくわしい内容につきましては「【PCGオンラインコーチング】PCGオンラインコーチングのメリットって?」のページもご参照ください。

【PCGオンラインコーチング】PCGオンラインコーチングのメリットって?

ただいまPEAKS COACHING GROUPでは PCGオンラインコーチングの受講生(受講選手)を募集中! 今回は「PCGオンラインコーチング」のメリットをわかりやすくご説明いたしま…